音響機器のデザイン

「音」と「響き」について

電子機器の設計では、必要な機能や性能を実現するために、可能な限り最新の技術を駆使します。ところが、オーディオ製品・音響機器の設計は、ある意味アプローチのしかたが電子機器のそれとは異なっています。音響機器の場合、技術の複雑さや機能の多さよりも、むしろ音の鮮度を重視します。音響機器にとってさらに重要なのは、電気臭い嫌な付帯音がせず、色付けや誇張が少ない、生演奏にできるだけ近い活き活きした自然な音空間、すなわち微妙な「響き」とダイナミックさを再現できるものでなければなりません。そのために音響機器の設計では、しばしば電子機器という立場を離れ、楽器をつくるのと同じ鋭敏な五感を必要とします。楽器の場合、その響きにたいしてつねに理想のイメージをいだき、雑音や不快な音を取り除くことによって、ひとつの作品として仕上げられていきます。確かに現代のオーディオ製品の多くは、「音」を追求しているかもしれませんが、「響き」をそのなかに体現していません。それだけでは人為的な再生装置であり、いつかリスナーは聴き飽きてきます。音響的、音楽的に追求されたオーディオは、電気振動やたんなる物理的な「音」だけではなく、媒体を越えて聴き手にある強い思いを呼び起こさせ、作曲家や演奏者の伝えたい音楽的な響きと、瞬くあいだに現れては消えゆくそのはかなさを感じさせることができます。それが心を癒すこともあれば、時には心に突き刺さるメッセージであっても。

音楽を呼び覚ます力

オーディオ装置は、音楽を聴くための媒体としての役目を果たすために、たったひとつのことが要求されます。それは、人間の内なる意識の世界に「音楽を呼び覚ます」力を損なわないことです。音楽的なるものを損ない、改ざんし、ねじ曲げ、誇張することは、その役目から逸脱します。そのためにオーディオ装置は、可能な限りシンプルであり、音空間をつくる清涼な空気でなければなりません。なぜなら、完全無欠な性能の装置や部品というものは存在しないので、複雑にすればするほど、まるで何回もコピーを繰り返すように、不鮮明になり、不実になるからです。ですから、オーディオ装置にとって最も重要なテクノロジーは、音楽の鮮度を保ちつつ、必要最小限の方法でリスナーに届けることであり、それがすべてです。オーディオ装置に限って言えば、ミニマリズムという方向をめざすことには、正当な理由があります。いかに優れたテクノロジーによっても、ひとたび失われた音楽的な響きを取り戻すことができません。音楽的な立場に立てば、副作用の危険性が伴う複雑なテクノロジーの導入にたいして、つねに慎重な態度をとるべきであると考えます。

技術トピック

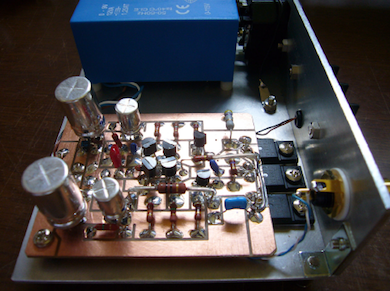

完全自社開発&ハンドメイド

弊社製品は、ハードウェアおよびソフトウェアのすべてにおいて自社開発によるハンドメイドで、外部への設計・開発の委託や、外注での製造・製作はおこなっておりません。取り扱う製品の細部に至るまで知り尽くした上で製品化し、つねに最新の技術と経験を活かした製品づくりをめざしており、さらに日々の改良に励んでいます。大量生産による効率的な市場供給と利潤の回収という恐るべき経済システムからは一線を画し、手づくりならではのきめ細かな製作により、ひとつひとつを「作品」としてていねいに仕上げるように心がけております。

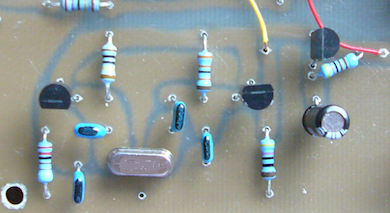

超低ジッター・クロック発振回路

スパークラー・オーディオは、変貌するディジタル・オーディオにたいして、ひとつの明確な見解をもっています。最近、いわゆる「ハイレゾ」と称するハイビット、ハイサンプリングのディジタル・オーディオの新しいフォーマットが流行しつつありますが、私たちはそのこと自体を否定するものではありません。しかし、CDフォーマットをはじめとする16ビットのオーディオデータは、アップサンプリングなどによって加工すべきでなく、ノンオーバーサンプリングと呼ばれるように、16ビットのままでアナログに変換すべきであると考えます。

この主張には、確かな根拠があります。ハイサンプリングでは決まって256倍といった非常に高いクロック周波数を要求し、それがジッター(クロック信号の時間的なゆらぎ)を増大させ、焦点のぼけた、輪郭のはっきりしない音を作り上げる元凶でした。意外に思うかもしれませんが、現実世界のクロック信号はアナログそのものです。クロックが変わると音のピッチがそのまま変化します。その結果、オーバーサンプリングで再生された音は、音階が不明瞭になり、和音がハモらなくなります。また、トランスポート自体のクセ、伝送経路のノイズなどによっても、同じくジッターは増加します。それを解決するのは、低雑音トランジスタによるディスクリートのクロック発振回路です。これによりディジタル信号をリクロックすることで、ディジタル・オーディオ本来の性能を発揮します。弊社のディジタル・オーディオ製品は、その超低ジッター・クロック発振回路を全面的に採用しています。

ノンオーバーサンプリングはやはりいい

何も加えない、何も引かない、ディジタルフィルタのないノンオーバーサンプリングは、音の立ち上がりにぼけやにじみがまったくありません。いっぽう、ノンオーバーサンプリングDACは、よりクリーンな電源を必要とします。アナログ回路からはノイズの多いレギュレータを廃し、よりクリーンな(約-20dB,1/10)電源をディスクリートで構成し、微細な音も正確に再現します。内蔵DACに供給する電源は、内部電源と外部電源を切り換えできます。これにより、外部バッテリー動作による、さらに静寂な音質でお楽しみになれます。

16ビット再考と新たなアプローチ ― 「D/Aプロセッサー・エンジン」の開発経緯

ディジタルオーディオが一般に普及するようになったきっかけは、1982年に登場したCD(コンパクトディスク)であった。その後、音楽メディアのディジタル化は目覚ましく進み、コンピューター技術やインターネットの普及により、さらに後押しをされている。その陰で、LPレコードなどのアナログディスクはディジタル化の波に押されて一時的に衰退したものの、オーディオ愛好家だけでなく、近年では多くの人びとから再び見直されるようになった。というのも、アナログレコードでしか味わえない精緻で豊潤な響きの世界があるいっぽう、ディジタルオーディオには何かが足りないと感じるからであろう。それでは、その欠落した部分とはいったい何なのだろうか。

CDが誕生した頃には、今日のようなハイレゾ音楽配信はもちろんなく、16ビットで十分にアナログレコードの音質を凌駕できると考えられていた。確かにCDは取り扱いやすく、雑音が減り、リモコン操作で選曲できるなど、格段に便利になった。CDが音楽メディアに相応しい標準フォーマットとしてひとたび認知されると、その再生装置も爆発的に普及し、それに伴いおびただしい種類の曲をCDで聴けるようになった。このようにアナログレコードを超えた点があるのは確かだが、聴感上はそうでない点もあることを否定できない。

それでは、もっと細かくディジタル化すれば良くなるかというと、どうもそういう簡単なことではないようだ。いわゆるハイレゾの目指すところは、アナログ信号をより細かく、精度を高めてディジタル伝送することであり、ディジタル技術の発展に伴った必然であるから容認できるが、それではどこまで行ってもディジタルの域を出ない。CDの性能を超える多くの新しいフォーマットが次々と定義され、それぞれの長所が宣伝されてはいるものの、CDに取って代わるほどの圧倒的な市場はまだ得られていないのが実情である。なぜなら、一般のリスナーにとって多様なフォーマットがあるのは煩わしく、しかもすでに広く市場に出回っているCDでふつうに音楽を楽しめるので、それで十分なのであろう。また、コンピューター上のたんなるデータよりも、美しいジャケットに入ったCDは存在感があり、大切な本のようにずっと所有していたいからでもある。

弊社が最も注力するのは、CDではどうしても役不足なのかという点である。ハイレゾもやりたい気持ちはあるが、道半ばで鞍替えして手がける時間がないのは残念ではある。そこでしばらくCDで頑張ってみることにした。だが、じっくりと音楽を聴いてみると、CDの音質は今でも実に立派なものであり、先人たちの基礎研究による優れた成果には改めて脱帽する。確かに、16ビットは人間の耳にとって十分すぎる性能であり、きちんと再生できれば可能性はさらにあるのは間違いない。

これから本題に迫るが、ひとつ最近気になっていることは、アナログレコードと聴き比べてCDの音質は聴感上、倍音成分が明瞭でないことだ。いわば生楽器のように音が「立って」おらず、ディジタル特有の眠さやのっそりした感がある。いわゆる冴えた音ではない。面白いことに、それはCDに限ったことではなく、ハイレゾ音源を聴いても似た印象を受ける。おそらくそれは、ディジタル化そのものによって欠落あるいは変質したものだろう。いっぽうアナログレコードの再生は、物理的に溝を擦るという過程があるので、むしろ楽器の鳴り方に似ている。

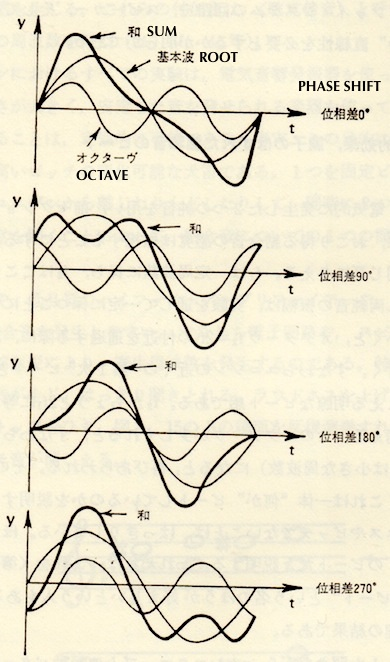

このような印象を技術的なことばで説明すると、「高域ほど位相が不明瞭になる」ということである。位相とは、周期的に変化する波動の時間軸上の位置を表している。倍音成分の位相が著しくずれると音色が異なってくるため、楽器特有の音がしない。位相が乱れると和音がきれいにハモらず、音像の定位が曖昧で、それぞれ特有の倍音を含む楽器のパートが定まらない。しかもその欠落あるいは変質はアナログ信号をディジタル信号に変換する際にすでに起こっており、再生装置でディジタルをどれだけ忠実にアナログに復元したとしても、ひとたびずれた位相は元に戻らない。忠実な再生を目指して作るほど滑らかで透明な音質にはなるものの、それだけではどこか生気がなくつまらない。例えば、強い打鍵でピアノの弦がビーンと震えるときの緊張感というか、打音の輝くような倍音の響きは、ディジタル信号をいくら忠実に再生してもなかなか前に出てこない。何度聴いても高域がワンテンポ遅れている。だが、それをどうしても再現したい。ピアノ弦の振動には実に7次以上の高調波(3オクターヴ以上の倍音成分)が含まれており、それがピアノ固有の音を決めている。楽音を再生する場合、ピッチが明確に聴き取れることが非常に重要だと感じている。

それはまさに灯台元暗しであった。それもそのはず、元のディジタル信号そのものがすでに位相ずれを起こしているからではないか。44.1kHzというサンプリング周波数で時間軸上の位置を無理矢理に丸め込んだ結果、位相が正しく記録されないばかりか、元のアナログ信号からすでに位相がずれていることもある。それらは「位相歪み」とも言われ、要するに足並みがそろっていないということだ。詳しいことは難解なサンプリング理論にまで立ち入るので割愛するが、聴感上のことは経験からご理解いただけると思う。極端な例では、FM放送を受信しないときのホワイトノイズのようで、音像がどこにも定位しない。楽音の響く自然な空間は、ちょうどその反対側にあたる。録音そのものやディジタル化の過程が良くないCDは、どれほど原音再生を目指してもまともな音にはならないが、それを解く鍵は別のところにあるはずだ。だから、D/Aコンバーター(DAC: digital to analog converter)という装置でディジタル信号をアナログ信号に変換した後で、オーディオシステム全体として、このずれた位相を補正する必要がある。特性の素直な現代的なアンプではあまり問題ないが、帯域の狭い古典的なアンプでは高域でなだらかに位相が遅れ、超高域では発振に至ることさえある。それに比べてスピーカーは位相があまり正確でなく、個性も強い。見落としがちなケーブルも曲者である。トータルで聴くとやはり位相がずれている。ジッターというのも、不整脈のようにディジタル信号の時間的なゆらぎであるから、やはり音質に影響する。どうやら人間の感覚は、時間のゆらぎに特に敏感なようである。

さらに、限られた帯域のディジタル化によって欠落した超高域の倍音成分を、実際の楽器で起こっているように、電気的に補うことも必要である。それらの多くは人間の耳に聴こえないだろうが、まさにそこで楽器が鳴っているという、空気の緊張感や雰囲気として感じられる。音場感やホールの響きを再現しようとすると、さらに難しくなる。だが、これも位相のずれを補正すれば改善され、スピーカーの存在を超えて音の響きが拡がるようになる。かといって多チャンネルのサラウンドのように大袈裟にしてしまうと、既存のオーディオシステムのままでは使えない。2チャンネルステレオの範囲でなんとかできないだろうか。なぜなら、今あるシステムの一部に手を加えるだけでリアルな音響空間に近づけるならば、それが一番望ましく、また現実的な方法として理にかなっているからだ。

ここまではあくまでも推測と思索の域を出ていないので、実際にそのような位相補正を施したDACを試作してみることにした。ディジタル信号を加工しないノンオーバーサンプリング(NOS: non-oversampling)では、位相特性がデータそのままなので、実験にはむしろ好都合だ。定番の16ビットNOS-DACでアナログ信号に変換後、初めに人間の耳が敏感な可聴帯域で周波数に比例して徐々に位相を進めるフィルターを通した。次に、欠落した倍音成分を生成するため、高調波歪みが比較的多い三極真空管をエミュレート(模倣)する回路を半導体で組んだ。パラメーターをいろいろ変えて試聴を繰り返した結果、ある一定の補正値でとてもリアルな心地よい響きになった。補正をやり過ぎるとやはり不自然だったが、ピンポイントで合わせるほど厳密でなくてもよい。古い録音ほどその効果は大きかったので、昔の機材はかなり位相がずれていたのだろう。補正が適切だと、埋もれていた繊細なパッセージが浮き立ってくる。それはCDとは思えない、むしろ上質なアナログレコードの響きに近いものであった。カリッとした冴えた音質で、いわばレコード針が物理的に溝を擦る感じに近かった。また、演奏会場の空間表現がより自然になり、2チャンネルにもかかわらず部屋のどこにいても包まれるような響きが感じられる。たまたまある人がこの試作機を聴いたところ、どこで音が鳴っているんですかと言っていた。もちろんこの2つのスピーカーからですよと答えると、どうしてもそういうふうには聴こえない、どこかにほかのスピーカーがあるのではと、不思議そうに辺りを見回していた。弊社ではこの試作をさらに練り上げ、新たなアプローチによる16ビットDACとして製品化できるよう、鋭意努力している。<2019.10.10>

電気的な特性と音質との関係

これまでいくつものアンプを設計・試作するうちに、ふとあることに気づきました。それは、電気的な性能や安定性をねらって贅沢な回路にしたところで、試作品の歪み率や周波数特性が改善するものの、かならずしも音楽的な響きがよくなるとは限らないということです。それよりもむしろ、できるだけ簡素で増幅素子の少ない構成にし、これ以上はどれひとつ部品をけずってもアンプとして成立しないという、合理的でしかもぎりぎりの設計をすると、大抵はいい音で鳴ってくれます。シンプルであることの意義は、まさにここにあります。過剰な増幅段と負帰還、それを保護する発振防止回路、ダーリントン接続、並列接続などなど、理論的にはよさそうですが、現実的にはこうした「安全装置」が音楽信号の鮮度を殺します。おまけに、プリント基板に多くの部品がひしめくような実装では、それらが相互に干渉しあって頭で考えた理想から外れたところで動作していることさえあります。意外と当てになる目安として、増幅素子の数で音質が決まるといっても過言ではありません。

自然界の生の音と、オーディオ装置を介した再生音との決定的な違いは、その「軽さ」にあると感じられます。自然界の音の媒体である空気は限りなく質量がゼロに近いため、どのような音の振動にも軽々と追従します。ところがオーディオ装置の再生音は、増幅素子にしても導線にしてもある慣性質量(イナーシャ)を持っているため、のっそりとしてワンテンポ遅れた音に鈍化します。これはちょうど、重い車体に大きなエンジンを積んだクルマよりも、軽トラックのほうが加速性能では優るのと同様です。オーディオ装置から出る音を自然界の生音に近づけるには、音楽信号を鈍化させる中途半端なテクノロジーという「足かせ」を徹底的に捨て去った、エネルギーの代謝のよい軽々と負荷をドライブできる簡素で「軽い」回路でなければなりません。

シンプルにすることでただひとつ欠点を上げれば、部品点数が少ない分だけそれぞれのクセが出やすく、使用する部品をよく吟味する必要があることです。また、音楽信号がハンダづけや接点を通過する数も音質に影響するようで、特に端子の類いは曲者です。こうした点にとことんこだわり、新しく設計したアンプでは、従来のような太くて不細工なスピーカー端子を使うのをやめました。というのも、金属部分の多い箇所では、そこに電気的エネルギーをチャージするためにより多くの時間を要し、音楽信号の立ち上がりや立ち下がりに追従しなくなります。大きな金属は不可避的に一種のコンデンサの役目をし、エネルギーを滞留させます。同様にハンダづけも重要で、ハンダが多すぎると決まってキビキビしたスピード感が失われます。少ないエネルギーで素早く信号を伝達するには、プリント基板上の部品配置やパターンにも気を配り、モジュール間を最適な太さの導線で最短距離の配線をすることが大切です。

左右チャンネルの独立性とステレオ再生への影響

最近注目されている、左右チャンネルのケーブルを分離したヘッドフォンを聴く機会があり、従来のものよりも顕著にその定位やステレオ感の拡がりを感じました。ご存知のように、ヘッドフォンのプラグにはふつう3つの端子しかありません。先端から左チャンネル、右チャンネル、共通のグラウンド(コールド)となっています。信号経路や電源ラインからこのような共通グラウンドをできるだけ減らすことで、ステレオ再生はさらに飛躍できることを予感しました。

ステレオ再生の原点に立ち返って考えてみると、その立体的な描写は横方向の拡がりによる定位だけではなく、奥行き方向の遠近感までもがリアルに再現できなければなりません。それはちょうど両眼によって対象物の距離感をつかむのと同様で、焦点を合わせ、前後左右の微妙な位置関係までも正確に捉えるための位相や時間の精度を必要とします。ステレオ再生をこのような水準にまで高めるには、ステレオ装置の内部を左右対称に作るだけでは不十分です。そのためには、ディジタルソースの「源流」から左右に信号を振り分け、左右チャンネルが互いに干渉しないように完全に分離し、グラウンドをはじめ、シャシー、電源、D/Aコンバータ(DAC)、プリアンプ、パワーアンプ、スピーカーに至るまで、左右チャンネルの独立性と同一性を可能な限り保つようにシステムを構成します。

そのようなシステムを構築する第一歩として、弊社ではCDトランスポートそのものに2つのディジタル出力を設け、その後に続く装置を完全に分離できるようにしました。もちろん共通のグラウンドを引き回さないように、ホット側とコールド側いずれも、2つのディジタル出力は電気的にアイソレート(絶縁)されています。上記のような理想的な状態を実践すべく、その後に続く装置として、DACを内蔵する2つのモノーラル・アンプで構成することで独立性を保ちます。さらに、それらの内部構造や部品の特性、ゲイン、ケーブルの長さなど、左右チャンネルを可能な限り同じ条件にします。これによって初めて、真の意味での完全な「デュアル・モノーラル構成」が実現します。

ノイズからの防御

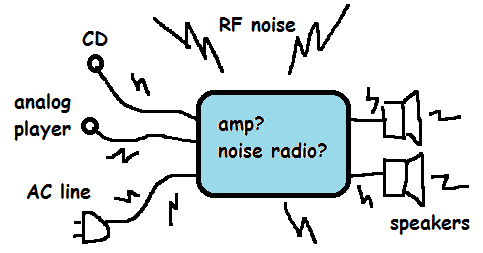

私たちオーディオ・リスナーは、科学技術の発達によるますます混沌とした人工的環境の中に生活しています。私たちの暮らしがテクノロジーで満たされて、あらゆるランプ(LED照明、蛍光灯など)、携帯電話、コンピュータやさまざまな技術的装置が私たちの周りにあり,それらは電磁気的なノイズをまき散らしています。当然ながら、多種多様な広帯域のノイズ源がオーディオ機器の周りにもあります。

ところが、オーディオケーブルやシャシーは、いっぽうでとても効果的な無線周波数のアンテナにもなっています。オーディオ回路も、これらの高周波ノイズが混変調歪みを引き起こし、クリアな信号を汚しています。そのことを皮肉って「雑音ラジオ」と言うことさえできます。もしも外来ノイズがなければ、オーディオ回路はより完全に理想的な状態で動作します。そこで弊社では、外部環境からの影響、共通インピーダンスと機器内部のパルスノイズを減らす方法を研究しています。このような視点に立ち、弊社は製品開発に取り組んでいます。

エンファシスCDへの対応

初期のCDにはアナログレコードのようにエンファシス(高域強調)されたものがあり、それらの一部は現在でも市場に流通しています。ジャケットに記載がなくても、高域がきついと思われるCDはその可能性があります。そのようなエンファシスCDの再生はやはり、正しく元のフラットな特性に戻して聴きたいところです。S503やS507の内蔵DACでは、プリエンファシス処理されたトラックを自動的に認識し、アナログフィルタでディエンファシス処理します。

オールステンレス ― 頑丈な構造にこそ良質の音楽は宿る

弊社製品の多くは、シャシーをはじめ、スペーサー、ボルト、ナットに至るまで、すべてステンレス鋼を採用しています。金属の中でも、硬質のステンレスは振動伝達速度(約5740m/秒)が速くなっています。シャシーに振動エネルギーを溜め込まず、振動の抜けを迅速におこなうことで、微細な音の表現力をさらに向上させました。また、ステンレスの電気抵抗(内部損失)は銅やアルミニウムのそれと比べて大きい(銅の約429倍)ため、機器内部や外部環境からの電磁ノイズを吸収し、熱として消費しやすいという利点もあります。このように、シャシーの材質も低雑音化に大きく寄与しています。

電圧伝送と電流伝送

電圧伝送とは、信号を電圧の変化として送り出し、高インピーダンスの電圧負荷(10~100kΩ)で受信することで、従来のオーディオ機器で使用されている方式です。いっぽう電流伝送とは、信号を電流の変化として送り出し、非常に低インピーダンスの電流負荷(0Ω)で直接に受信することです。この方式は、誘導雑音を受けにくく、純度の高い、長距離の伝送などの利点があります。なぜなら、外部からの誘導は常に電圧モードの雑音を発生させるため、電流伝送によってのみそれを防御することができるからです。その結果、よりピュアで、活き活きした、音楽的響きのよい音質になります。 弊社製品の機種番号にある最後の文字"i"は、この電流伝送に対応することを示しています。

オーディオシステムの新しい展開 ― 電流伝送

今日のオーディオシステムは、エレクトロニクスやコンピュータのさまざまな技術が採り入れられ、ますます多機能化、複雑化していますが、その基盤となる技術はすべて、電気回路の基本的な概念から出発しています。また、アナログ信号とディジタル信号の取り扱いや、それらを相互に変換する処理は、伝送・通信技術や情報工学の長年にわたる研究成果に基づいています。ひとたび立ち止まって、それらの基本から考え直すことで、さらによいものを生み出すことができるでしょう。より効率的で損失の少ない方法で信号をやりとりするには、電圧の変化よりも電流の変化として扱うほうが原理的に優れていることが、計測機器や電気通信などの分野では古くから知られています。オーディオシステムにおいても、最近になってようやく電流伝送の優位性が認められるようになりつつあり、従来の電圧伝送という考え方では限界のあったさまざまな点が大きく改善されています。

さらに詳しく電圧伝送と電流伝送 ― 独自設計の電流増幅型バッファ方式

アナログ出力をもつ弊社の製品はすべて、DACチップやカートリッジからの電流出力をそのまま電流増幅し、アナログ信号を直接得るという全く新しい構成で、インピーダンス0Ωの電流伝送に対応します。同じ電力を送るには、ドロップアウトが原理的に生じない「電流モード」が優位です。また、電圧伝送と電流伝送いずれにも自動的に対応し、きわめて純度の高い、音楽的な力のある音質に仕上げました。目の覚めるような領域に到達した電流伝送の音質は、一度聴いたら忘れられません。

オーディオ研究ノート

オーディオ研究ノートの連載をはじめました。製品の研究開発で気づいたこと、さまざまな改良に取り組んだ内容をかいつまんで述べました。こうした日々の蓄積から、斬新な製品が生まれつつあります。どうぞご一読ください。